«Гансов» сразу отгребаем в сторону – о них отдельно. Займемся национальным костюмом. Танцы тоже побоку. Потому что танцы надо смотреть или плясать, а не читать.

Пляшет коллектив "Liesma" |

Упомянутая советская кукла |

И тут вы небось жутко удивились и спрашиваете - а как же советские пластмассовые сувенирные куклы в коронах и черно-красных юбках ? И фигура из фонтана на ВДНХ ? Это разве не образцово-типовое ?

Насчет фонтана не скажу, а вот куклы одеты в костюм региона Барта, Курземе, века эдак 19. Так что нет, это не образцово-типовое. Стать спецом по латышской этнографии дайджест-методом «я исследовал старую куклу с полки и сходил на ВДНХ» не получится. Эк, незадача !

Для получения исчерпывающей инфы о национальном костюме не хватает введения одной только данной «Латвия». Кроме этого надо еще целых четыре данных, или еще лучше пять. А совсем хорошо – шесть.

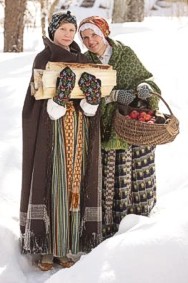

Во-первых, надо сначала ввести временную данную, нужно определить о каком времени речь - 18-19 век, средневековье, 7-12 века. Да, такие тоже есть. Причем если речь именно об очень древней старине, то еще нужно уточнять племя – это во-вторых. Потому что тут как у индейцев – у каждого племени свой покрой мокасинов. В-третьих, надо ввести географическую данную. И нечего хихикать, Латвия все-таки побольше графства Монако. Во всяком случае, для примерно шести сотен волостей место нашлось. И в каждом регионе костюмы свои и очень друг от друга отличаются.

В четвертых следует указать пол, и наконец, в-пятых, неплохо бы ввести еще и данную о семейном положении костюмоносца, в смысле замужества. Разница может быть громадной. И наконец, в-шестых, упомянуть сезон – зима или лето.

|

И тут, я так чувствую, у меня потребуют указать место где можно узреть образцы этого многообразного народного прикида, желательно где побольше кучность и поменьше разброс. Музей там, или что еще есть ? Музея нету, как ни странно. Приходится признать – упущение, по бедности, а также занятости всепоглощающим делом выживания. Но ситуация не так страшна - есть музей Истории и Мореходства, архивы и отдельные краеведческие музеи. Слышу хихиканье – «ой, не могу, краеведческие !». Да, краеведческие ! И стропилами друг в дружку не упираются ! Да ну вас !

Значит, продолжаем о нац-костюме. Те, кто поумней (кто не хихикает) спросят – а как это вы так точно знаете, как это всё должно выглядеть ? Вот это, я понимаю, вопрос !

Отвечаю.

Времена вчерашние, то бишь века 18-19, имеют образцы полного комплекта в музеях, которые туда сдали люди, получившие их от личных бабушек-дедушек.

Времена средней древности сохранились в виде чьих нибудь записей и рисунков, скажем, некий летописец нацарапал на пергаменте краткое описание новейших туземных мод 16-го века.

Конфигурацию и материал большинства древних предметов сообщила археология. Кроме украшений и других металлических и костяных предметов довольно хорошо сохраняются дубленые кожи, например, сапоги и ремни. Иногда бывало что находили и остатки ткани, овечья шерсть тоже штука стойкая. Отсюда материал и, если повезет, цвет.

Зима и лето - костюм региона Земгале. |

Но все это, конечно, не исключает белых пятен. Например, бабулька сохранила костюм окромя чулков, или чепца, или же дед не оставил к костюму сапогов. Чепец с чулками съела моль, а сапоги сожрали мыши – свиная кожа, всё таки. Или вот, финты истории – вещь пришлось сжечь, потому что на ней был огненный крест, а коммунисты в этнографии, как правило, ни в зуб ногой. Из археологических раскопок можно получить горсть бус, обычно без инструкции как их складывать. Или же, например, в древней летописи стоит «одежда синяя, с вышивкой», но летописец не распространялся ни про мотивчик, ни про цвет да плотность, да и за туземцами не бегал, выспрашивая откуда они такой цвет брали.

И тут, коснувшись темы цвета, мы плавно переходим к чудесной штуке, которая случилась совсем недавно и в корне изменила наше представление о том, как одевались наши предки.Готовясь к очередному Празднику Песни и Танца в 2008 году плясунам и певунам было решено обновить гардероб. И когда об этом зашла речь, кто-то там в комитете праздника высказал здравую мысль что, мол, вот мы сейчас пошьем реплики уже имеющихся костюмов, которые комплектовались ещё в советское время, а вдруг они и не такие уж точные ? Как никак, за это время археология и прочие исторические науки ушли вперед, то есть - далеко назад, а мы ещё ни в одном глазу ! Так давайте это дело уточним, раз случай подвернулся ! И еще - особо проверим, неужто наши предки и впрямь одевались так сероватенько ? Нет, скромность не порок, конечно, но все-таки...

|

Было дано секретное задание историкам, этнографам а также специалистам-практикам по фолклорным делам – проверить достоверность вида костюмов, и в частности уточнить истинные расцветки. Историки и этнографы полезли в архивы за сведениями о привозных пигментах, бывших в ходу. Мудрые многознающие дамы из групп народного ткаческого ремесла занялись пигментами натуральными. Это вообще отдельная история, об этом потом.

Историки и этнографы сообщили, что синий цвет индиго, красный и жёлтый цвета можно найти в археологических захоронениях ажно в 7-12 веках. Специалисты по натуральным пигментам подтвердили, что и из травок-муравок предки получали расцветки неслабые, вполне себе вырви-глаз. Так что привычная советская сероватость-буроватость костюмчиков ничем не оправдана, а вызвана то-ли облезлостью образцов, залежавшихся в закромах музеев, или же выгоревших ещё при носке, то-ли общей напуганностью народа при советской власти и нежеланием высовыватся. Как-никак, за празднование запрещённого Лиго в своё время можно было получить кучу непрятностей, да и с «проявлениями национализма» тоже боролись способами далеко не терапевтическими.

Повторилась история со старыми «модерновыми» домами в Риге, которые, как оказалось, изначально вовсе и не были всегда однотипно серыми, а просто изрядно запылились и не ремонтировались за советские времена, а на самом деле должны быть разноцветными как сорта мороженого. Так и народные одёжки оказались просто неточно и излишне скромно скопированы со старых выцветших образцов. Новые костюмы были пошиты учитывая заключение высокой комиссии.

Помню этот первый день праздника. Включив телик, я, вместе со всей остальной страной, впала в ступор. Красное, лиловое, зеленое, лимонно-желтое и ультрамариново-синее ! На фоне антрацитово-черного и сливочно-белого, сиреневого и рыжего ! И еще кирпично-красное, сочное темно-зеленое, апельсиновое и лазоревое, каштановое и голубое...

Шокирующе-лиловая юбка, коллектив "Gatve" |

Как оказалось, вопрос члена комитета задал свой вопрос будучи ткнут перстом Божьим, потому что попал прямо в десятку. Как показал эксперимент, предки одевались отнюдь не серовато, как привычно было считать, а с точностью наоборот !

Мне лично особо запомнилось сочетание лилового с зелёным на черном. Приветик с наших берегов средиземноморской пестряди - наши «сельдееды» оказались вряд с сардинцами !

Кстати, именно этот шокирующий лиловый цвет дёрнул меня на особое расследование. Если уж этот цвет там есть, значит он имеет право там быть, всё же костюмы проходят проверку у специалистов. Но лиловый !? Снедаемая сомнением, я полезла по источникам и выяснила – лиловый цвет в конкретном регионе получался методом пуантилизма. Художники среди читающих есть ? Они поймут. Остальным поясняю – ткань набиралась из красных и синих нитей, что в отдалении выглядит как...правильно, лиловый. Остроумно, однако !

А теперь переходим к векам древним и замшелым. Топоры, кострища, мамонты. Шучу. Почти.

Древняя одежда и украшения дам из племен селонцы и ливы. Браслеты и набор колец. |

В этом прикиде есть все для счастья тиффози «Властелина колец». Не в последнюю очередь сами кольца, их много – на все пальцы. Потом, уйма кожаных ремней да ещё с медными заклёпками. Навалом блистючих медных прибамбасов, и всё это гремит, звенит и бряцает. Может обнаружится ещё и шапка с волосатыми ушами – да, Лачплесис, правильно реагируете ! А поверх всего этого предел мечтаний и пик крутизны – волчья шкура !

Ну хорошо, такой полный прикид редкость. Это скорее наблюдается в группах чудиков, которые восстанавливают историю. Но что-то вроде всё же есть и на Празднике.

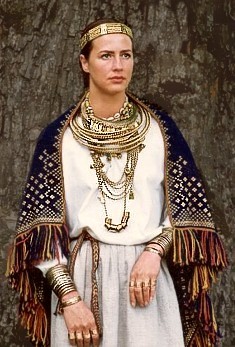

А теперь о дамах того же древнего периода. Первое что бросается в глаза уйма, просо уймища металлических украшений, серебряных и медных. Мотки и мотки цепей, заколки-фибулы, пряжки, браслеты, ожерелья и венки, да ещё, как будто это это всё ещё мало гремит, колокольца.

В набор обязательного при выходе на люди ювелирства для дам некоторых племен, также как и у мужчин, входят широченные кольца из витой проволоки на все пальцы рук. Повторяю – на все пальцы. Вы поняли правильно, наши исторически-достоверные дамы носят кастет на обе руки. И вот, интересный факт – в смысле женских прав у нас издревле было сильно лучше по сравнению с многими другими народами. Совпадение ?

Не удивляйтесь, если увидите и у дам пояс с ножнами и ножом, это обязательное дело. Нож - не оружие а столовые принадлежности, их тогда с собой носили все, даже дети. И в сельской местности перестали носить только в самом начале 20-го века.

Кстати, ювелирными делами у нас отоваривались и викинги из Скандинавии. Если увидите где-нибудь на картинке знакомого рогатого парня с витыми серебряными браслетами, большая вероятность, что на шоппинг он ездил на берега Даугавы. Дело в том, что серебряных дел мастера с берегов Даугавы были чем-то вроде еврейского ювелирного квартала в Амстердаме.

Реплика древнего украшения, века 8-12 |

Мода практически не менялась с 1 века до 12, так что вот этой штуке справа две тысячи лет.

Глазастые и вьедливые спросят – при чем тут серебро, если только что была медь ? Ну, серебро могли себе позволить только богатые и знатные кадры, так что для вещей подешевле брали медь. А что ? Блестит, жёлтенькая, прямо золото.

К тому же, затея повторить древние украшения в серебре в наши дня вылилась бы в круглую сумму, а костюм сам по себе уже жуть какой дорогой. Пара хороших постол или древних кожаных сапог стоит столько же, сколько пара приличной современной обуви. Украшения стоят ещё намного круче, ведь их делают мастера вручную, практически повторяя технику оригиналов. То есть, то, что надето на участников коллективов, это реплики музейного качества, хоть сейчас в витрину. Такой костюмчик современному носителю стоит таких же больших денег, как и в древние времена, и поэтому хранится и лелеется также как и в древности.

Одежду уже тогда, в стародавние времена, умели хорошо красить, поэтому на многих участниках можно увидеть интересные темно-синие платья и рубахи. Это и есть подтвержённое историками индиго, полученное путём торговли. То есть, братцы-скандинавы привезли, так же как и серебро.

Эти синие одежды часто имеют украшения в виде малюсеньких медных колечек, вотканных в виде узора в ткань. Как звёздочки в синем небе. Очень сложная техника, бывает что на одной рубашке или покрывале сотни таких колечек.

Коллектив "Lielupe" в стилизации под древность. |

Главным образом из археологических раскопок. Эти костюмы так и называются – археологические. Это официальный термин, он есть в анкете, которую заполняют участники Праздника, проходящие смотр костюмов.

У предков был обычай личные вещи почившего без сожаления зарывать вместе с хозяином. И, что особенно жутковато, восстановленные костюмы можно увидеть на прямых родственниках раскопанных предков. Так что, выяснив свою племенную принадлежность, можешь поиметь удовольствие – влезть в шершавые штаны своего пращура и обвешатся его медными цацками. А дед был не промах ! Шеребит, правда, там и сям...

На самом деле, примерно до середины прошлого века ситуация с подлинностью всего народного была аховой. Когда в 1918 году было основано народное государство, никакого понимания о народном костюме не было вообще. Хранимые бабушками одежды ещё даже не достигли учёных людей, которые могли бы начать научную этнографическую работу. С основанием государства загорелся сильный интерес к старине, как это обычно и бывает. Так это было не только у нас, а и в ряде других стран Восточной Европы, например в той же Украине.

Но на волне этой моды на народность и в свежеиспечённой Латвии, и в других странах, сперва было понаделано немало совершенно страшных вещичек, в массе похожих на плохие декорации к сказке «Теремок». Очень точно такие несуразные «народности» описал русский классик Куприн, здорово разделавший под орех такую же моду на народность в России в своём рассказе «Корь». Рекомендую почитать, классик был подробен. И лавки-лари с резьбой, и ковшы-павлины и прочее раздолбал.

В Латвии было очень похоже, только без дозы агрессивного имперства. При численности в полтора миллиона...ну, вы понимаете.

С одеждой было ровно то же самое, что и с архитектурой и домашней утварью, то есть ужас-ужас. Например, есть фотографии, на которых участники театральных представлений на темы народной жизни одеты в кошмарную смесь всего возможного – от кокошников, до египетских драпировок. Бывало, что главный герой вышагивал в сапожках на каблучках, а у героини шёлковая одежда имела шёлковую бахрому и кисти. Караул !

1 и 2 - актриса в пьесе Райниса "Вайделоте", 3 - та же актриса в псевдо-народном костюме, 4 - актёр в пьесе Райниса "Вей ветерок", роль "Улдис". |

Но вскоре эта волна глупостей пошла на спад, и исследование и возрождение традиций приняло осмысленный характер. Появились первые доктора и профессора этнографии, дипломированные в Латвийском университете. Началась реальная научная работа.

Очень большую роль в этом деле имели дамы из знаменитой школы «Кауцминде», которых упомянутые дипломированные люди непосредственно обучали. Дамы начали практические исследования того, как должны выглядеть настоящая, подлинная народная одежда.

Участницы снаряжали экспедиции по стране, у пожилых жительниц сельской местности собирали сведения о том, как должна выглядеть та или другая часть костюма, из чего и как её делают и как носят. Также, интересовались об источниках и методах получения растительных красок. Узнав теоретическую часть, приступали к практике. Ткали, шили, вязали, вышивали.

Красили пряжу и полотно тоже сами. Для получения пигментов шли по лесам и полям и набирали материал, то есть кули листев, мешки цветов, ящики и кузова коры, хвои, шишек, мха... очень много чего ! И луковой шелухи. Много луковой шелухи.

Уже во время первых праздников, до войны, комплектация и способ ношения народных костюмов среди участников вызывали вопли протеста у понимающих дело специалистов. Например, некоторые дамы надевали веночки набок, или закалывали сакту на поясе, покрывала одеты и заколоты неправильно. Эти недопустимые помарки видны на фотографиях Праздника в довоенные годы.

Также, если рассмотреть фотографии тех лет, видно, что народные костюмы имеют очень явные черты моды 20-30 годов - юбки слишком коротки и прямы, венки сдвинуты глубоко на лоб, на манир как тогда носили шляпки. Но всё же, это уже латышская одежда, а не «Садко.лв».

1931 год, Праздник песни. В костюмах отчётливо видно моду 30-тых. |

В 70-тые годы по какой-то непонятной причине дяди с высокой мавзолейной полки вдруг вертанули курс назад, был дан сигнал окучивать всё народное, и по стране развелась уйма коллективов танцев, песен и ремёсел. Подробней об этом на странице про культуру.

В Латвии в 70-тые годы тут же начали или возобновили работу многие ремесленные объединения, и среди них знаменитый коллектив народного ткаческого творчества «Атсполе», которой руководила бывшая «кауцминдянка» Илга Мадре. Участницы группы снова стали восстанавливать и изучать материалы, собранные их предшественницами ещё в довоенное время, и продолжили начатое ими дело.

Они снова ходили по лесам, собирали листья и кору на вырубках, набирали кули с луковой шелухой, сушили метёлки трав, замачивали, варили, сушили.

Именно Илгу Мадре пригласили как эксперта по костюмам перед тем памятным праздником в 2008 году.

|

И сегодня работа продолжается – учёные продолжают узнавать детали об особенностях одежды в каждом местечке Латвии. Из раскопок, архивов, от эмигрировавших латышей, вывезших детали одежды.

Например, недавно в музей принесли образец ткани юбки одной из волостей, с указанием, что старая ткачиха особо подчёркивала принадлежность образца именной этой волости, она это ещё от своей матери узнала. В музее уже был один маленький образчик из той же волости, под вопросительным знаком. Оба образца сравнили, и вот – фиксируем, что такой-то волости юбки ткали вот такие.

И эти тонкости учитывают и участники Праздника. Сейчас точность в костюмных делах доведена до возможного предела. Если коллектив собирается участвовать в Празднике, то он должен отчитатся за свой вид. При пошиве костюмов первый визит – к специалисту в музее, университете или институте. Потом комплектация целого костюма, по всем предписаниям.

Вполне дозволяется коллективу из одной части Латвии пошить костюмы другой части страны, но это не означает, что можно смешивать детали костюмов. Разве что образцы какой-либо детали отсутствуют. Но и на этот случай есть предписания, вроде вот этих - «так как полный комплект одежды из этой волости нигде не сохранился, и отсутствует образец чулок, то рекомендуется чулки взять по образцу соседней волости». С указанием какой именно.

Потом – смотр у экспертов, курирующих Праздник. И тут вам спуску не дадут ! Всё, вплоть до этих самых чулок должно быть по ранжиру.

Разнокостюмность коллекива "Austris". |

И будут исправлять. А то как же ? Ишь ты – неправильные башмаки выдумали напялить ! В каком виде стоите в строю, солдат ?!

Тут следует оговорить одну важную вещь. Не все костюмы на Празднике народные. "Народный костюм" это вполне чёткий термин, который означает следующее - костюм является копией костюма, все детали которого регистрированы в каких-либо исторических источниках. Собственно, в латышском языке есть даже особое слово для народного костюма.

Так что, если вас интересует подлинность, не спешите фоткатся с о всеми подряд не спросив, что на них надето – народное, или стилизация под народное. Например, танцевальные коллективы могут использовать более лёгкие ткани, вплоть до сатина, баловатся с расцветкой, и так далее. Такие костюмы, собственно, народной одеждой и не считаются, это вариации на тему народной одежды, вещь вполне разрешённая. Однако, даже стилизации должны соответствовать исполняемому танцу – если танец латгальский, или хореограф изобрёл что-то своё на тему латгальского танца, значит костюм тоже должен быть стилизован под Латгалию. Откуда Сенька, оттуда должна быть и шапка, и пляска.

Стилизованные костюмы. Коллективы "Ackups", "Dancis" и "Teiksma". |

Стилизацию и художественную интерпретацию очень ценят, как вещи хорошие, нужные, более того - необходимые. Должны же традиции иметь современное лицо, иначе это какой-то пляшущий музей будет. Нельзя же допускать эдакого художественного заболачивания. Суть Праздника есть как раз в том, чтобы традиции жили в современности, и тут без современной художественной интерпретации старины никак не обойтись. Но тут есть чёткие границы, отделяющие народный костюм от художественных вариаций, и строгие рамки хорошего вкуса. Строжайшие !

Это всё к тому, что, как вы уже наверноезаметили, тут не приветствуются затеи вроде «Балаган-ЛТД» или «Золотое кольцо». «Не приветствуются» ещё мягко сказано. О-чень мягко. Нет, каждому своё, конечно, и о вкусах не спорят, и вообще – разное восприятие, и кому арбуз – кому свиной хрящик... Однако ж, не приветствуются, и всё тут !

Стилизованные костюмы. Коллективы "Gauja" и "Ligo". |

Те участники, которые приложили все возможные усилия для создания самых-разсамых подлинных-доподлинных костюмов, за свои неустанные и кропотливые труды могут получить приз на особом смотре, где костюмы оценивают дотошные и вьедливые эксперты. Тут не то что к чулкам, к шнуркам придерутся.

Категорий несколько. Есть приз за лучший комплектованный костюм, то есть, собранный по частям из разных источников. Например, кое-что осталось в наследство, что-то подарили, ещё что-то заказано в мастерской. Бывает, особенно среди латышей-эмигрантов, что каждая часть костюма и вовсе производилась в другой части мира. Есть приз за лучшие костюмы для целого коллектива, такие обычно заказывают в мастерских, дав точные указания. А есть приз и за целый костюм, созданный зачастую самим носителем. Одна из призёрш этого года сама ткала, шила, вышивала весь костюм собственными руками.

Один из победителей смотра народных костюмов колелктив "Dizdancis". Первый ряд - костюмы региона Земгале   Костюм местечек Барта и Ница.

Костюмы из местечка Тукумс.

Костюмы местечка Алсунга. |

И раз уж мы дошли до темы производства костюма своими руками, то сообщаю, что на сайте будут выложены инструкции к конструкции нескольких народных костюмов из разных регионов Латвии.

На следующую страницу - общие данные о народном костюме.

| НА ГЛАВНУЮ |